(通讯员 杨正莲)5月7日,我们发布人才招聘公告,面向全球招聘数字经济与管理、大数据管理与应用等新兴交叉学科领域优秀师资。此前一天,开展社会仿真基本原理、建模方法和典型应用培训的第七届华中农大-帝国理工“计算社会科学方法论”暑期学校发布招生简章。聚焦新兴交叉学科,紧锣密鼓地招聘师资、开展前沿研究方法培训等,是我们以时不我待的责任感培养卓越农林经济管理人才的生动写照。

作为我国农林经济管理人才培养的重镇,我们结合农林经济管理国家“双一流”学科和一流专业建设,围绕新文科、新农科等建设目标,聚焦人才培养目标实现和培养过程规范两个关键问题,从知识结构、道德品质和核心能力三个维度,着力提升社会责任感、自主学习力、实践创新力、全球胜任力和数智创造力,培养卓越农林经济管理人才。

“我们当前最关心的是如何提升学生的数智创造力。”我们院长李谷成表示,卓越农林经济管理人才的培养需要在原来改革的基础上进一步提高学生的数智创造力,以应对AI等现代信息技术的挑战,用现代信息技术改造和提升传统农林经济管理学科。

我们主办“跨学科协同:经济实证、数据法治与可持续发展的新路径”学术会议,李谷成教授主持会议

固本强基,赋能学生多元发展

“我始终记得在2007年入学时,我含泪唱下‘弘农学,扬国光,勤读力耕肩重任,立己达人图自强’时的画面,那是我给自己注入的第一笔燃料。”2023年6月20日,武汉光电工业技术研究院人力资源总监马宏飞在参加我们2023届毕业生党员大学“最后一堂党课”时,动情地回忆起自己16年前作为“张之洞”班学生代表参加开班典礼的情形,当时他满怀激情许诺将来要让“‘张之洞班’以我们为荣!”

让马宏飞近20年仍记忆犹新的“张之洞”班(文管),是教育部批准设立的国家人才培养模式创新试验区,旨在通过全环节整体创新和试验,探索创新人才培养的全新教育模式和管理模式,其目标是培养有丰富学识素养、宽厚学科基础、高度社会责任感和较强实践创新能力的精英人才。那年起,包括马宏飞在内的2007级30名同学开始了第一二学年不分专业的通识教育,第三四学年根据个性需要和发展志向进行自主选择的专业教育。首届“张之洞班”毕业十周年交流会上,彼时在德国一家医药企业任职的黄钦表示:“进入职场后,我才发现自己在洞班的这段经历是多么的有意义!很多曾经觉得无用的东西都在这十年的职场沉浮之中帮助自己很多。”

首届“张之洞班”毕业十周年交流会,成员代表返校参加交流会并与老师们合影留念(学通社记者 吴奕彤 摄)

如今,这个原本为培养“精英人才”而探索创新的人才培养模式,已经成为农林经济管理人才培养的通用模式。“用现代信息技术改造和提升农林经济管理专业,用现代经济学、管理学夯实农林经济管理专业,建设既面向国际、又坚持中国‘三农’问题导向的专业课程与人才培养体系”。李谷成认为,培养具有家国情怀和国际视野的农林经济管理复合创新型人才,必须建设现代信息技术与农林经济管理交叉融合的专业课程体系,通过突出多学科知识交叉复合、强化基础理论和方法、提高全球胜任力等,赋能学生多元发展。

“把握新科技革命发展趋势,与学校信息学院、植物科技学院和本科生院等对接,成立跨学科人才培养指导委员会,厚基础,宽口径,制定改革方案。”李谷成表示,深化人才培养改革需要首先做好“大类招生、专业分流”,农经专业在原来分属经济类的基础上,推进兼收经济类和管理类学生,在大类培养阶段增设信息技术基础课程,增加《高等数学》《概率论与数理统计》课时;其次,分模块设置“平台”课程,强化理论平台课程和方法平台课程,方法类平台课程增开《计算经济学》《Python 程序设计》等,新增信息课程模块;最后,以“张之洞”班为试点,第 1-2 年通识教育全面纳入信息技术和“四史”等通识课程,第 3-4 年专业教育,在专业课程中强化现代信息技术相关内容的融合和应用,全面提高学生数智创造力。

该专业还把《资本论》《国富论》等经典阅读纳入必修学分,开设专业文献阅读和导读课、论文写作课和创新性实验教学项目,强化实践教学,新增全英文课程学分,开设经典阅读班,探索书院制。与此同时,建设本研贯通的人才特区“达尊”班,实行本—硕、本—博贯通,建立本科导师制和本硕学分互认机制。

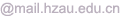

我们学子在澳大利亚西澳大学与该校学者探讨学术

“以立德树人为根本,从社会责任感、农林经济管理知识、批判性思维和创新能力、知识运用能力、信息技术应用能力、沟通表达能力、团队合作能力、全球胜任力等9个方面设定毕业要求和课程学习模块,对专业课程体系进行系统性优化。”李谷成认为,新的“平台+专业”“农业+”“经济学理论与方法”和“管理学理论与方法”课程集群,产生了人才培养的集群创新效应。其中,2016级农林经济管理专业本科生马儒川就将论文发表到了国际高水平期刊Energy Economics上,目前正在国外深造。

知行合一,助力学生协同创新

2025年“湖北青年五四奖章”获得者中,孝昌梦里花园花木专业合作社联合社秘书长沈腾让李谷成特别感慨。这位2013届校友,返乡创业积极探索农村经济发展新模式,如今基地规模达12.6万亩,年产值超5亿元,年提供就业36万人次。带领乡亲们走向共同富裕的同时,沈腾推动共建我们教育培训孝感基地、乡村振兴示范点,为农林经济管理人才培养强化实践创新提供支撑。

调研孝昌县梦里花园花木专业合作社联合社

以实践创新能力为代表,包括自主学习力、全球胜任力、数智创造力在内的“四力”,是农林经济管理专业人才培养的重要核心能力。“‘又农又经又管’的专业特征决定了人才培养既要顶天立地,又要具备国际视野。”李谷成表示,在人才培养过程中秉持学校“手脑并用、知行合一”育人传统,坚持“教—学—练”三位一体、“一强三融”多方聚力、“引进来”“走出去”并举,对接产业需求链,延长人才培养链,打造科研创新链,建设师生共同体,一体推进教学、科研和人才培养,进而产生人才培养的协同创新效应。

为培养学生自主学习力,从推进教育教学改革、实施本科生导师制和团队学习制,到建立“项目+竞赛+品牌活动”训练体系,形成“教—学—练”三位一体体系。开展省—校—院三级教改项目。新增科研创新和综合实践课程模块,建设国家—省级一流课程、省—校两级实验教学项目。向本科生开放所有科研课题和团队,设置“OFFICE HOUR”,建立本科生导师制。成立大学生创新创业教育中心(敏行工作室),成立武汉高校首家“创客空间”,发起全国智慧农业创意大赛,主办专业核心技能竞赛,开展“教研坊”“知行苑”“知行空间”等活动,建成专业—学校—国创三级创新创业支持体系。

在培养学生实践创新力过程中,注重强化实践教学,推进农科教融合、虚实融合、产学研融合,形成“一强三融”多方聚力体系。构建基础实践、专业实践、综合实践三层次实践教学体系。新增创新创业实践模块,设置创新学分。建设国家现代农业产业技术体系产业经济岗等调研平台,新增国家农科教合作人才培养基地。开展“乡村振兴荆楚行”“耕读路上”“华中三省大调研”等社会经济调查。建成湖北经济管理实验教学示范中心、湖北虚拟仿真实验教学中心,获批国家首批教育部虚拟教研室,开展沙盘推演、虚拟现实、元宇宙等实验教学。开办“新金农”校企班,与湖北种子集团、梦里花园联合社等校企合作育人,与武汉市农业农村局、中信建投、中信证券等建设校地合作基地,与巴彦淖尔市共建智慧农业实验室等。

发起成立全球粮食安全青年科学家联盟并连续三年主办论坛(学通社记者 郎一阳 摄)

全球胜任力培养,则已形成“引进来”“走出去”并重的培养体系。获批中英合作“国际农产品营销”班,引进24 门全英文课程。与国际食物政策研究所开展跨学科人才培养。常年选派教师赴康奈尔大学、奥本大学等开展教学培训,选拔学生到海外游学、选修课程,定期与帝国理工等合办暑期学校。获批“健康经济与农业绿色发展”学科创新引智基地、“数字经济背景下的农业产业升级”等创新型人才国际合作培养项目。获批林肯大学农林经济管理专业中外合作办学项目,发起成立全球粮食安全青年科学家联盟、可持续资源管理与食物系统研究联盟(SuReFood Alliance)等。

经过多年的探索和实践,农林经济管理人才培养取得了一系列教育教学成果。在2021年国际食品与农业企业管理协会(IFAMA)案例竞赛中,我们获得本科生组冠军和研究生组亚军,成为该赛事发起以来亚洲唯一一所两组同时获奖的高校。“本科生和研究生双双获奖,是我们高质量人才培养的体现,是学生学习力、创新力、全球胜任力不断提升的体现。”李谷成认为,“我们的学生要有信心全方位参与国际竞争,展示中国形象。”

2021年国际食品与农业企业管理协会(IFAMA)案例竞赛,本科生组参赛团队:俞哲麟、柳鹏程(指导老师)、王雪笛(队长)、冯赛男

厚植家国情怀,勇担时代重任

“文化是沟通心灵的桥梁,我希望通过这些活动,让更多人感受到中国的温度与魅力。”2014年的国际志愿者日,我们大四学生吴渺正以联合国世界粮食计划署(WFP)国际志愿者的身份,在玻利维亚首都拉巴斯担任国际动员和资源助理,她在与来自世界各地志愿者们的交流中深切感受到了“志愿服务无国界”的力量。在志愿服务的过程中,吴渺始终牢记自己作为中国青年志愿者的使命,积极讲述中国故事、传递中国声音,主动与当地居民和同事分享中国文化,组织“中国文化日”等活动。她说:“中国青年不仅有能力参与全球事务,更有责任为构建人类命运共同体贡献青春力量。”

国际志愿者日,吴渺与其他国家志愿者合影(右四为吴渺)(受访者 供图)

吴渺勇敢参与全球事务的背后,是习近平总书记 2013 年给“本禹志愿服务队”回信中的殷切嘱托——“与祖国同行、为人民奉献”。我们1999级本科生徐本禹因为支教获评央视“感动中国”十大人物,学校成立“本禹志愿服务队”支持226名志愿者接力前往乌蒙山区、武陵山区等地服务乡村教育。从乡村支教到参与中国青年志愿者海外服务计划,是厚植家国情怀培养知农爱农兴农人才,与时俱进建设入脑入心入行社会责任感养成教育体系的一个缩影。

“立德树人,以德为先。”李谷成表示,农林经济管理人才培养始终坚持高质量党建引领高质量专业建设,“党建基本功”与“育人主业务”有机融合,将思想政治教育始终贯穿于人才培养全过程,教育学生树立远大志向、培养高尚品德、锤炼卓越才能、勇担时代重任。

从新生入学到毕业生离校,农林经济管理人才培养始终坚持“三全育人”,做实“三个结合”,将思想政治教育融入学生成长全过程。第一课堂与第二课堂结合,以第一课堂为主渠道,“课程思政”与“思政课程”同向同行;第二课堂与社会实践结合,设置社会实践学分,推进“五育融通”。党建与思政结合,开展示范支部建设立项等活动,入选全国党建工作“标杆院系”培育创建单位,打造农林经济管理专业学习型支部和教工“全国党建工作样板支部”,推进教工支部“双带头人”和学生支部“双引领人”培育工程,厚植家国情怀。人才培养与志愿服务结合,成立“本禹”班弘扬“本禹精神”, 73 名学生赓续接力,连续 21 年赴贵州大方等地义务支教,给予经费资助、推免指标单列和保留学籍等支持,将支教团党支部建成“湖北省高校先进基层党组织”。

为加强学生价值引领,学院党委选拔一批党性强、业务精、有威信、肯奉献的党员教师兼任红色导师,每名红色导师对接10名学生,按照“一二三四五”工作法,即坚持思想政治引领的1条工作主线,每年至少开展2次谈心谈话,参加3次面对面“红色沙龙”,指导结对学生撰写4篇高质量思想汇报,为学生导思想、导品行、导学习、导规划、导就业等5方面指导。

我们“红色导师”启动会留影(437437必赢国际网址 供图)

从激励新生的“我的青春故事”分享会,到鼓励毕业生坚定理想信念的“最后一堂党课”,农林经济管理学子在丰富多彩的党建活动中,不断强化“弘农学,扬国光,日新永无疆”的责任担当,相继涌现出“感动中国”年度人物徐本禹、全国优秀共青团员周怡、中国大学生自强之星帕热海提•阿布力孜、全国百佳心理委员刘伊晗、全国高校“百名研究生党员标兵”王安邦等一批先进典型。

全国高校“百名研究生党员标兵”、农林经济管理专业博士研究生王安邦参加全国“青马工程”开班式(受访者 供图)

“在推动农村可持续发展的大潮中,只要敢于尝试并付诸行动,每个青年党员都能够做出自己应有贡献!”全国高校“百名研究生党员标兵”、农林经济管理专业博士研究生王安邦,从17岁开始就在437ccm·必赢国际与农林经济管理结缘,19岁时加入农业资源与环境经济团队开展学术研究,立志要在未来职业生涯中为推动农村可持续发展尽可能地贡献力量,他说:“我将始终铭记乡村的泥土气息,继续与这片土地和人民共命运,力求不负韶华、不负时代、不负人民。”

转自南湖新闻网

审核人:李谷成